產品設計|

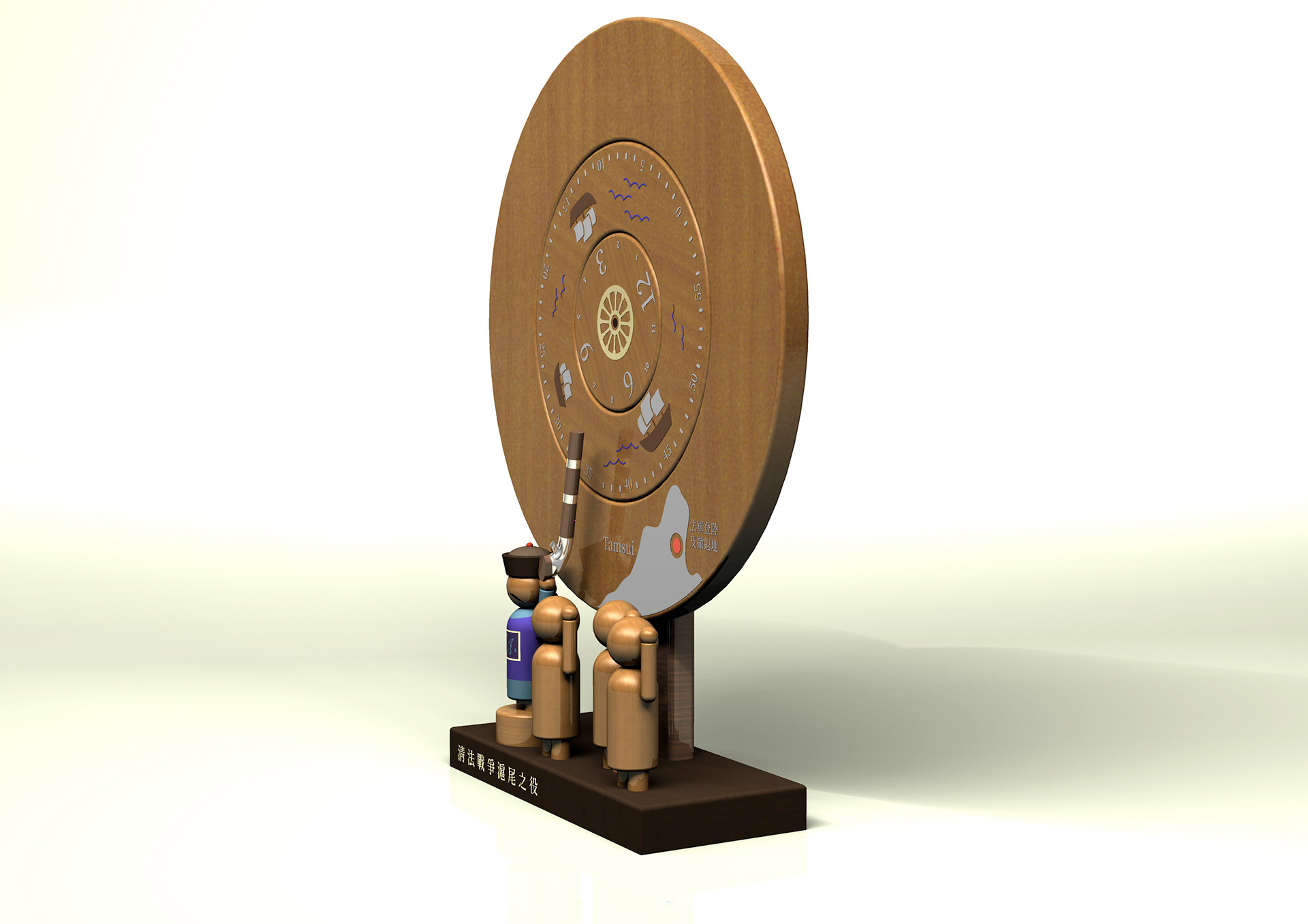

意將「清法戰爭滬尾之役」融入日常的生活用品,讓我們隨時可追思這場1884年秋天發生的戰役。這是清朝晚期台灣唯一的一場勝戰,除了希望能以此商品紀念與追掉在戰役中犧牲的英勇士兵們,也期望讓我們以此謹記這場戰役背後的精神與勇氣。

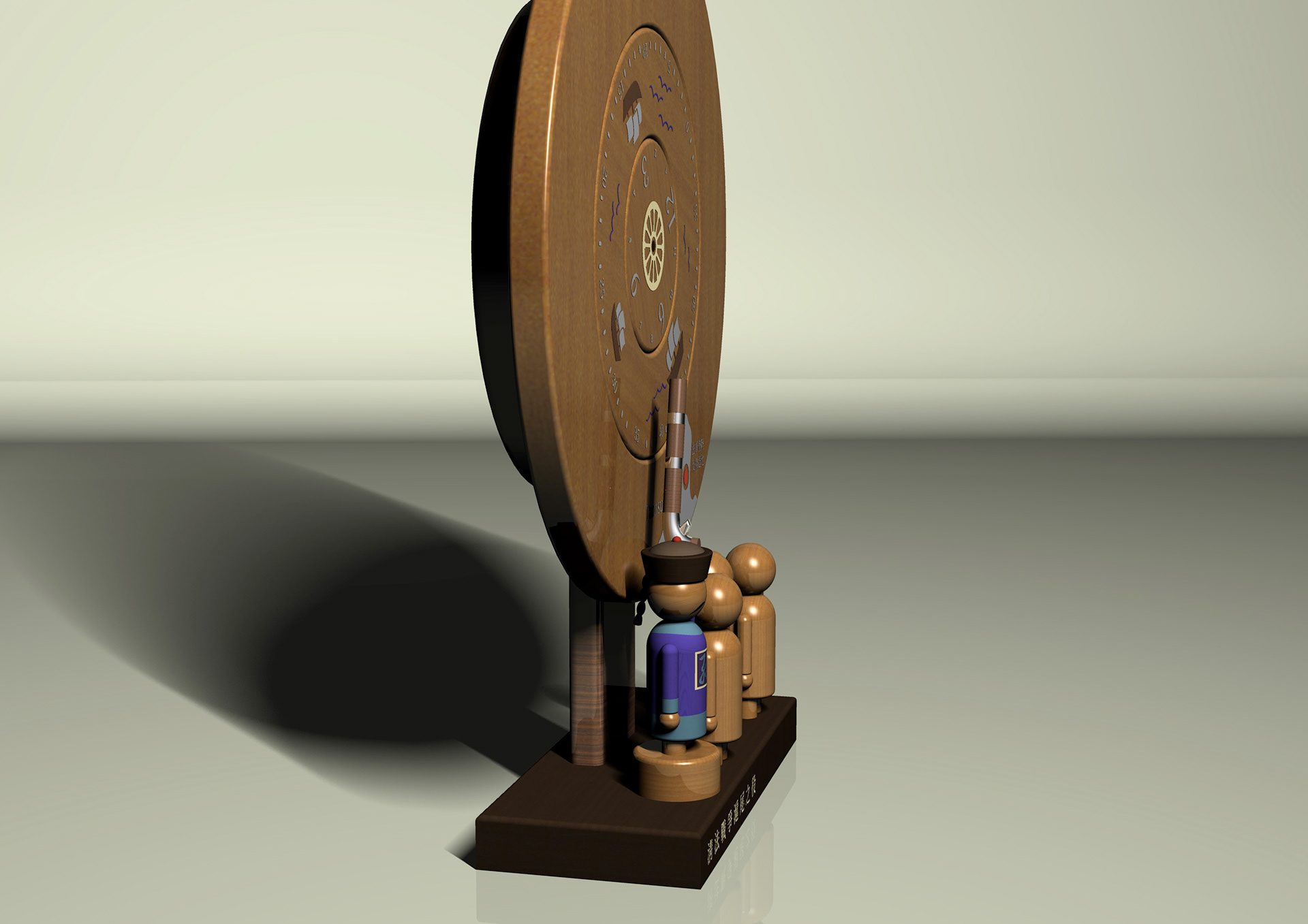

使用木製的桌上型時鐘與這場戰役結合呈現,時鐘的「鐘」與「終」同音,取名為戰役之鐘,也代表著希望不要再有戰事。每當查看時間時,便能回顧這段我們不能遺忘的歷史。

作品特色說明|

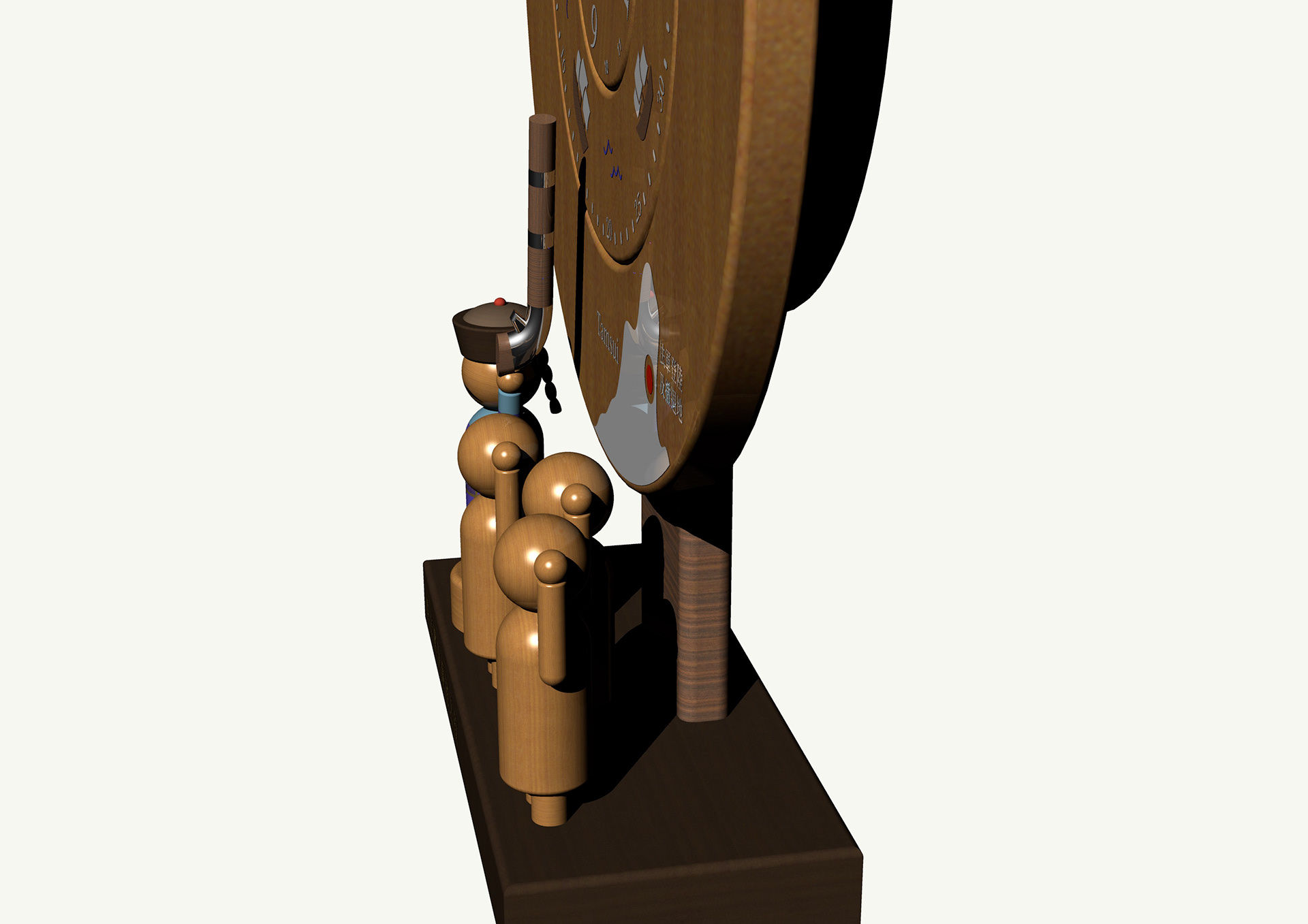

時鐘的底座上安置著簡單的木偶,以代表當時英勇奮戰的士兵們,其中最前方上色的木偶為清國守將「孫開華」,他手持長槍高舉,意味著帶領眾人身先士卒的決心,而同時也能做為時鐘的指針。時鐘面分為三個同心圓,最外圈為固定的平面,並標示著當初法軍在滬尾登陸及撤退的地點。中層的同心圓則標示時鐘的分鐘以及法軍的船隻,隨著時間順時鐘旋轉時,船隻也將航向及遠離滬尾。而最內層的同心圓則標示時鐘的小時,旋轉速度較中層慢,最中間的砲台輪子緩緩旋轉,也意味著時間已將我們緩緩推離過去的傷痛。

產品商業價值|

此桌上型時鐘的設計偏大,加上實木的材質更襯托出此桌鐘的份量,因而在價值感上屬於偏高單價的文創商品,主要針對客群為重視生活質感的客戶。此類型客戶對於品味生活與文化傳承的興趣和參與度也較高,預期能以此商品,讓更多人了解到此戰役的文化與精髓。而在使用度上,桌鐘能作為長期的擺設,因此也能成為消費者願意投資提高生活品質的項目。

使用材料、使用技術|

使用木頭拋光作為時鐘的主體與裝飾人偶,呈現原木的高質感,僅在主要人偶「孫開華」與時鐘表面局部上色印製圖樣。桌鐘底盤與背部支架選用較深色的木頭,以便更好呈現燙金的「清法戰爭滬尾之役」中英文。桌鐘的機械構造藏於後方木座之中,並設計簡易開蓋,讓使用者能方便調整時間與更換電池。